Un siglo más tarde: Erik Satie, el vago creador de sonidos preciosos

Erik Satie, el vago creador de sonidos de sonidos preciosos

La pasada semana se cumplieron cien años de la muerte de Erik Satie, creador de sutiles miniaturas musicales, a veces frías, otras melancólicas o sensuales, casi siempre hermosas, que todo el mundo ha escuchado más de una vez, a menudo acompañando a imágenes, pero a las que casi nadie sabría ponerles título o señalar al autor.

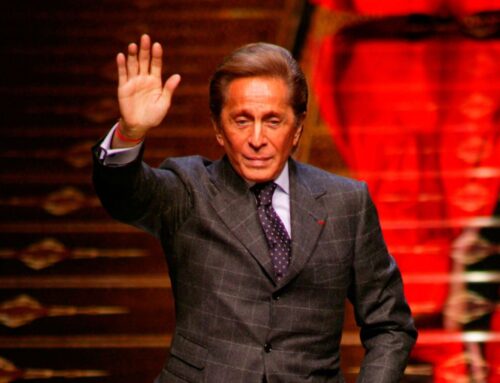

Satie fue inmortalizado por numerosos artistas

Fue el primer compositor en concebir la banda sonora para una película, Entreacto, de René Clair. A propósito de una de sus piezas, el ballet Parade, con decorados de Picasso, comenzó a utilizarse el término surrealista. Y varias de sus “miniaturas melancólicas” (como se refería sin duda a algunas de sus piezas más populares el pianista, recientemente fallecido, Alfred Brendel), acompañan a las imágenes de numerosos filmes (“Love”), series (ahora mismo, La Frontera en Amazon) y anuncios publicitarios de televisión.

Además, surte el hilo musical de los dentistas más sofisticados y ha logrado inspirar adaptaciones a artistas tan dispares como Tomatito y Michael Camilo, Blood, Sweat & Tears o Janet Jackson, solo algunos de los que han servido adaptaciones contemporáneas de sus Gnossiennes, evocadoras de una lánguida sensualidad de cálidos aromas orientales.

¿Y por qué, entonces, Erik Satie podría pasar por un compositor menor, casi ajeno desde luego al canon occidental, donde se glorifican las sacrosantas muestras de la perfección musical? Quizá la respuesta podría hallarse en la sucinta descripción del citado Brendel, al despachar las creaciones del compositor galo como “miniaturas melancólicas”. Lo cual entrañaría una gran parte de verdad.

Erik Satie, nacido Eric, el 17 de mayo de 1866, en la región normanda de Francia donde se cultiva el Calvados, no era hombre de maratones. Su desempeño musical se centró sobre todo en la orfebrería sutil de las perlas más sencillas, en la levedad del engarce sin onerosos remates, como él mismo, con su menuda estatura y la exactitud del atuendo: eterno hábito discreto de empleado de pompas fúnebres por único traje, sombrero de hongo calado sobre su despoblada cabeza, anteojos pasados de moda y la fiel compañía de un paraguas negro, en justa correspondencia con la austeridad de una vivienda cartuja, bautizada como “el museo más minúsculo del mundo”.

Aunque detestara los excesos del romanticismo, le gustaba Wagner (frente a lo que a veces se ha afirmado), si bien a su amigo Debussy le aconsejó que no se deleitase en el redundante chucrut del germano, extrayendo del tuétano de sus inacabables sagas la esencia íntima del sabor, al tiempo que debía ahorrarse los aditivos y todo asomo de verborrea grandilocuente: “La Idea puede arreglársela sin el Arte”, escribió en sus interesantes “Memorias de un amnésico”.

No, no se aguarde encontrar en el enigmático Satie ni elaborados desarrollos sinfónicos ni grandes óperas o apasionadas sonatas, pero tampoco cuartetos de cuerda. Aunque alguna vez se demorara un poco en el detalle, como en su retrato del último Sócrates, fue por encima de todo un esmerado cultivador de delicadas flores.

Sus tasados frutos (“se hallaba en la posición de un hombre que conoce solo trece letras del alfabeto y decide crear una nueva literatura con ellas”, según La Tour) resultaron concebidos, en primer lugar, para asombro y deleite de pianistas curiosos y sensibles, como su amigo, el gran intérprete español Ricardo Viñes, encargado de darlas a conocer en el París de su tiempo, el de las últimas décadas del siglo XIX y las iniciales del posterior.

Y después, una vez descubiertas, ya esas mismas ramas, dotadas de títulos aparentemente absurdos como Embriones desecados, no deberían despertar en el oyente ideal, despojado de prejuicios, ninguna emoción particular. Tan solo proporcionarle un ligero entretenimiento en su tedio, a ratos bendecido con el humor, tarea no poco profunda y sustanciosa para quien consideraba el aburrimiento “profundo y misterioso”.

A pesar de hacerse acompañar de dibujos y pequeñas indicaciones poéticas (destinadas a los intérpretes: “con lágrimas en los dedos”, “ponga la mano sobre la cabeza de su alma”), estas obras tenían la única pretensión, para su autor, de reemplazar a esa música mala que “en muchos sitios ha sustituido el excelente y suave silencio”, “tomándose una cerveza o probándose un pantalón”.

Y a pesar de su brevedad, de su falta de ambiciones intelectuales y de su insistencia en volver, una y otra vez, de manera casi obsesiva sobre los mismos temas, en estas creaciones, como las célebres Gimnopedias, suele ocurrir siempre aquello que sugería otro Alfred gran pianista, este Cortot, cuando afirmaba que no se puede impedir “compartir el placer casi hipnótico del músico, repitiéndose a sí mismo y sin cansarse la misma frase, que acaricia el oído de igual modo que un oriental respira, minuto a minuto, el cautivador perfume de una rosa deshojándose”.

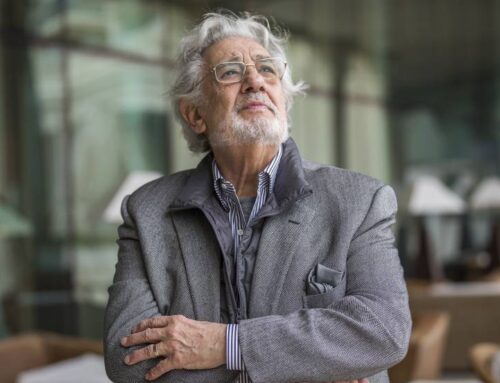

Ricardo Viñas, intérprete predilecto de Satie

En Satie se encuentran ya las bases del minimalismo (John Adams le rindió homenaje), el “New Age”, el “Easy listening” y Aarvö Pärt. John Cage lo adoraba, quizá porque le desbrozó algún camino personal. Cuando el músico escribió su única obra teatral, La trampa de Medusa, al interpretar varias de sus pequeñas danzas, pensadas para ser bailadas por “un mono mecánico, disecado por su maestro”, introdujo, en 1913, hojas de papel entre las cuerdas del piano para lograr un sonido apagado. Por primera vez, se estaba asistiendo a la “preparación” de uno de estos instrumentos, algo en lo que algo más tarde insistiría el propio Cage.

Pero que nadie se asuste. Bajo la provocadora apariencia del vanguardista para el que la música mostraba un rezago de un siglo con respecto a las innovaciones de sus amigos pintores (Magritte, Picabia, Brancusi, Zuloaga, Utrillo, cuya madre fue su novia durante un tiempo), en Satie se hallará siempre un tronco al que agarrarse firmemente frente a los experimentos extremos de quienes, tan a menudo estos días, confunden la música con el puro cálculo matemático.

A pesar de que como aseguraba el poeta César Vallejo,” el enigma de su personalidad desconcertaba a los investigadores más obstinados y sigue todavía impenetrable para muchos”, en este autor, que atribuía sus cualidades musicales “al estudio y a una natural aplicación del sentido común”, es posible encontrar algo de esa “dulzura medieval” que le atribuía su amigo Debussy.

En él se amalgaman sin desconcierto las influencias del gregoriano con la melancolía del vals, la algarabía del cabaret como El Gato Negro, donde estuvo empleado, y la evocación de la pureza infantil, reflejo de la inocencia perdida del hombre. Todo expuesto sin énfasis, retóricas ni mensajes, a veces deudor de una frialdad algo distante, filosofal. Como alguna vez declaró Louis Laloy acerca de su música: “Es útil por todo lo que no se encuentra en ella”.

Pero quizá la definición más exacta acerca de su singular, desbordante, paradójica personalidad (“la vida interior de Satie es tan independiente de nosotros como la de un gato siamés”, escribió su colega, Virgil Thompson), la diese uno de sus profesores, durante su primera etapa en el conservatorio: “Es el estudiante más vago, pero logra un sonido precioso”.

(Publicado en “El Debate”)

Últimos comentarios